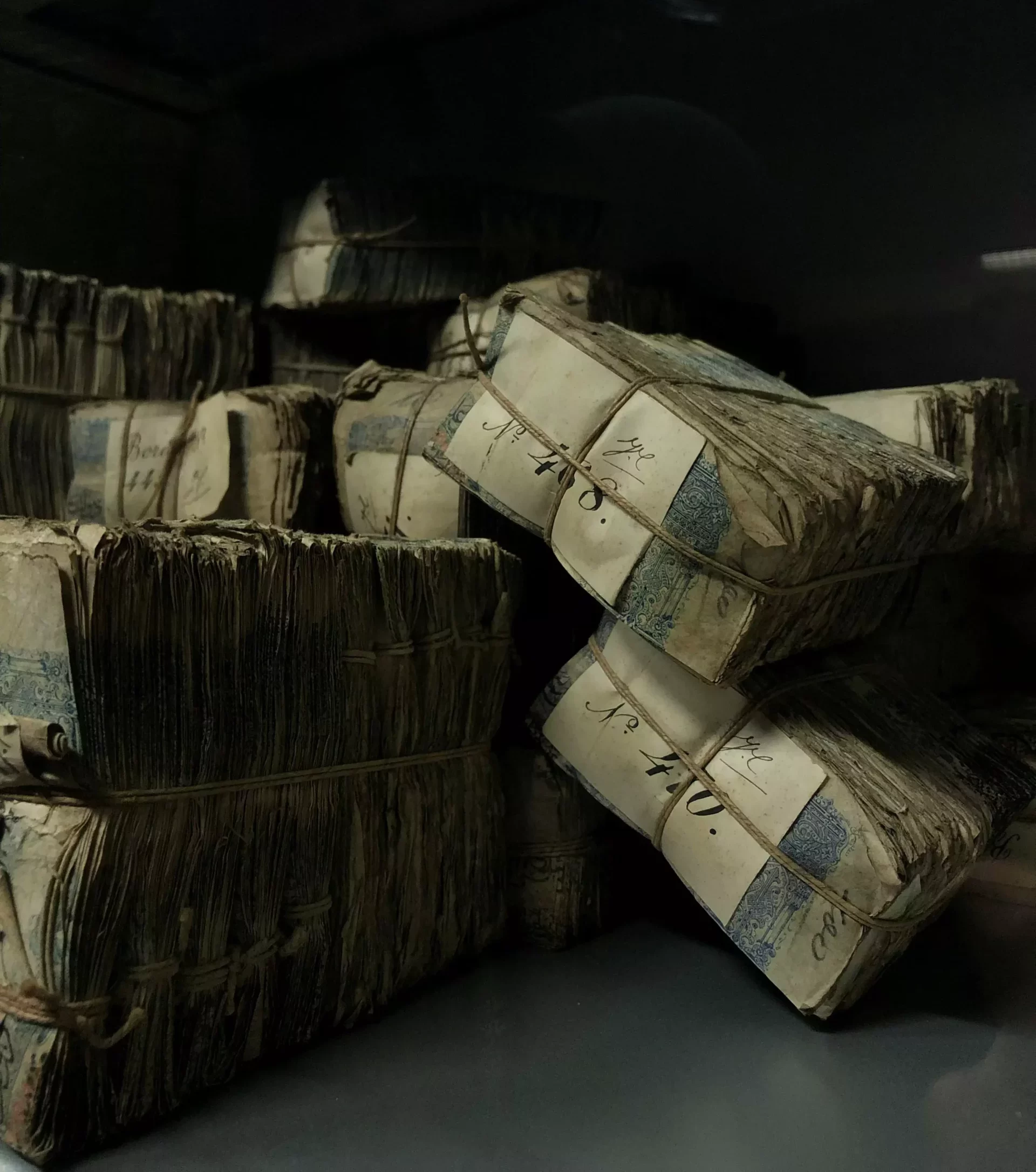

Numérique et conservation patrimoniale : une alliance pour la mémoire collective

L’essor des technologies numériques a bouleversé de nombreux secteurs. Et celui de la conservation patrimoniale ne fait pas exception. Qu’il s’agisse de protéger des archives sonores fragiles ou de créer des expériences immersives uniques, l’avènement du numérique nous incite à repenser les possibles de la préservation et de la transmission du patrimoine. Cet article explore […]

L’essor des technologies numériques a bouleversé de nombreux secteurs. Et celui de la conservation patrimoniale ne fait pas exception. Qu’il s’agisse de protéger des archives sonores fragiles ou de créer des expériences immersives uniques, l’avènement du numérique nous incite à repenser les possibles de la préservation et de la transmission du patrimoine. Cet article explore comment le numérique transforme la conservation patrimoniale. Et ce, en s’appuyant sur certains de nos projets pour vous permettre des illustrations précises !

Numérique et conservation patrimoniale : défier le temps et l'obsolescence technologique

Prolonger la vie des archives sonores des patrimoines

Les archives sonores, tout comme d’autres formes de patrimoine immatériel, sont particulièrement vulnérables à l’obsolescence technologique et donc à la dégradation physique. En réponse à ces enjeux, les musées et institutions culturelles adoptent des stratégies de conservation numérique. Par exemple, le Musée de la Mine Puits Couriot a conçu une salle immersive permettant aux visiteurs de plonger dans les sons authentiques des outils miniers. Cette installation, intégrée à l’exposition Le charbon, une épopée du territoire, utilise la spatialisation sonore combinée à des projections visuelles. Permettant ainsi de recréer l’environnement de travail des mineurs. Ce projet montre ainsi comment le numérique peut capturer et rendre vivante une mémoire sonore industrielle en voie de disparition.

En recréant des univers sonores d’autrefois, ces dispositifs offrent non seulement une expérience éducative, mais également une préservation dynamique qui transcende les limites des archives traditionnelles. Proposant ainsi des formats d’archives revisités. Offrant un duplicata thématique des archives, conservables à l’infini avec peu d’entretient et d’espace de stockage.

L'immersion sonore au service de la conservation du patrimoine au service des publics

Les technologies immersives sont devenues un outil central pour enrichir l’expérience des visiteurs. Elles favorisent ainsi une meilleure appropriation du patrimoine. À ce titre, Nuits Noires a collaboré avec NOVELTY pour créer une installation sonore immersive présentée au THÉÂTRE LÎLE Ô lors des JEP 2024. Ce projet combinait récit narratif, interaction spatiale et jeux de lumières. Permettant ainsi d’offrir une expérience multisensorielle adaptée à l’espace du théâtre.

En intégrant des éléments interactifs, cette installation va au-delà de la simple conservation. Elle favorise une participation active du public. Les visiteurs deviennent donc acteurs de leur propre expérience, redécouvrant le patrimoine sous un jour nouveau. Ce type de démarche illustre comment le numérique peut élargir l’accès à la culture et renforcer le lien entre les individus et leur histoire collective.

numérique et conservation patrimoniale : avantages, enjeux et défis !

La standardisation des archives numériques pour pérenniser et partager les données

La numérisation du patrimoine sonore et visuel soulève des questions importantes ! Quelle standardisation des formats ? Comment régir leurs déploiement et leur partage entre institutions ?

Une initiative remarquable est celle de l’Université de Poitiers, qui a créé des capsules sonores immersives pour présenter des recherches scientifiques au grand public. En collaborant avec des institutions comme le Muséum national d’Histoire naturelle, ce projet a ainsi intégré des contenus académiques dans des expériences numériques immersives.

Cette approche souligne le potentiel du numérique pour relier différents domaines de savoir. Créant ainsi des ponts entre la recherche scientifique et le patrimoine culturel. En outre, elle met en évidence l’importance d’établir des standards ouverts. Garantissant ainsi la pérennité et l’interopérabilité des contenus numériques à l’échelle internationale.

Enjeux et perspectives pour le futur des archives numériques des musées

Malgré ses nombreux avantages, la numérisation patrimoniale présente aussi des défis. L’obsolescence rapide des technologies numériques pose la question de la durabilité des supports actuels. De plus, les coûts associés à la création et à l’entretien de ces dispositifs immersifs peuvent constituer un frein pour certaines institutions.

Néanmoins, les opportunités offertes par le numérique sont immenses. Les outils immersifs, par exemple, permettent de raconter des histoires d’une manière qui capte l’attention et stimule ainsi l’imaginaire. Par ailleurs, les collaborations entre chercheurs, musées et entreprises technologiques ouvrent la voie à des innovations qui redéfinissent notre rapport au patrimoine.

Conclusion : numérique et conservation patrimoniale

Le numérique transforme profondément la conservation patrimoniale en offrant de nouvelles façons de protéger et de transmettre la mémoire collective. Qu’il s’agisse d’archiver des sons authentiques, de créer des expériences immersives ou de connecter les savoirs à travers des standards partagés, le numérique se révèle être un outil puissant pour rendre le patrimoine accessible à tous.

En adoptant une approche collaborative et innovante, les institutions culturelles peuvent non seulement préserver l’histoire, mais aussi inspirer les générations futures à explorer leur propre héritage.